Afin d’équilibrer en temps réel la consommation et la production d’électricité, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, doit être capable de mesurer ou d’estimer précisément les flux électriques transitant sur le réseau. L’essor du photovoltaïque (PV) a multiplié les installations raccordées, mais l’essentiel de ces systèmes, soit 5 GWc de puissance dite “diffuse”, échappe à l’observation directe du gestionnaire de transport.

Cette situation préoccupe RTE et l’Agence internationale de l’énergie, qui soulignent que sans amélioration de l’observabilité, les marges de sécurité nécessaires au réseau pourraient fortement s’accroître d’ici 2050, engendrant une forte hausse des coûts et annulant partiellement les bénéfices de la décarbonation, étant donné que ces marges sont généralement assurées par des centrales thermiques.

Ce problème dit de l’observabilité du PV sur toiture, est avant tout un problème de connaissance précise du parc PV installé avant d’être une question de précision des méthodes d’estimation de la production. La semaine dernière nous avons montré comment la télédétection de systèmes PV est utilisée par RTE afin de traquer de manière systémique les incohérences et les erreurs issues des données de raccordement. Nous avions cependant souligné que face à la forte croissance du PV, la connaissance statique matérialisée par la cartographie doit être combinée avec une connaissance des dynamiques de déploiement. Explorons à présent comment les facteurs socio-économiques, et en particulier l’évolution des tarifs de rachat, ont façonné l’adoption du PV et les anticipations que l’on peut en tirer à l’heure où les incertitudes sur la politique énergétique se multiplient.

L’évolution des modalités de raccordement: de l’injection totale à l’autoconsommation

Plusieurs modalités d’injection s’offrent au consommateur lors de l’installation de son système photovoltaïque. Il peut notamment choisir d’injecter sa production d’électricité solaire dans le réseau, auquel cas cette électricité lui est rachetée à un tarif de rachat déterminé par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Il peut également choisir de consommer une partie de sa production, puis d’injecter le surplus dans le réseau (injection du surplus), ou d’autoconsommer l’intégralité de sa production.

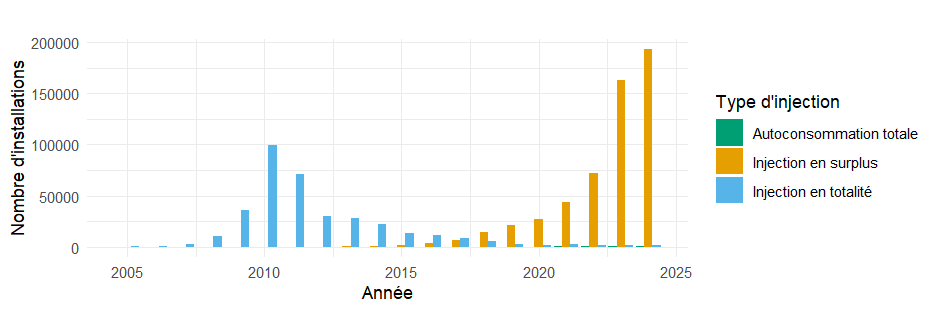

A l’heure où cette tribune est écrite, le cadre tarifaire pour les installations sur toitures individuelles, c’est-à-dire les installations dont la puissance installée est inférieure à 9 kWc, est régi par l’arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, dit “S21”. Cet arrêté, dont la dernière révision remonte au printemps dernier, supprime la possibilité de bénéficier de tarifs de rachat en totalité. Pour un rachat du surplus, le tarif est de 4 centimes par kWh, un taux historiquement bas, sachant que le tarif de rachat maximum a été atteint en 2010, à 60 centimes par kWh.

Le choix de valorisation de l’électricité produite est central dans les projets photovoltaïques car il est au cœur du schéma de rentabilité de l’installation. Alors qu’historiquement, le choix se tournait essentiellement vers les installations avec injection totale de la production dans le réseau, ce type de modèle est de moins en moins adopté au profit d’installations avec autoconsommation partielle ou totale. Plus précisément, l’observation de l’évolution des installations photovoltaïques en France depuis le milieu des années 2000 révèle deux grandes vagues d’adoption. La première, autour de l’année 2010, correspond presque uniquement à des installations avec injection totale de la production. La seconde, amorcée en 2022 dans le contexte de la crise énergétique européenne, se caractérise au contraire par une prédominance des installations en autoconsommation.

Vers de nouveaux schémas de rentabilité pour refléter ce changement de paradigme

Pour analyser les leviers de la rentabilité des installations solaires et comprendre son rôle dans les choix d’adoption des particuliers, l’approche économique a été mobilisée. On trouve dans la littérature économique de nombreux travaux portant sur les déterminants socio-économiques de l’adoption de panneaux photovoltaïques.

Ces études ont notamment permis de mettre en exergue l’importance de plusieurs facteurs qui peuvent être classés en trois catégories : sociaux, individuels et informationnels. Les facteurs sociaux correspondent aux caractéristiques socio-économiques des individus (âge, éducation…) alors que les facteurs informationnels concernent l’ensemble des canaux par lesquels se diffusent les informations relatives à la technologie photovoltaïque (média, famille, voisins…). Les facteurs individuels correspondent quant à eux aux traits de personnalité et comportements, parmi lesquels la rentabilité de l’installation a été identifiée comme jouant un rôle clef. La littérature économique souligne également que les premiers adoptants (ceux qui ont installé des panneaux PV lors du lancement de la technologie sur son marché) sont davantage guidés par des considérations environnementales et disposent de profils technophiles et que les adoptants ultérieurs, cherchent, quant à eux, la rentabilité dans l’installation.

Les deux vagues observées en France ont conduit à réexaminer le schéma de rentabilité sous-jacent. Dans le cas d’un système injectant l’intégralité de la production dans le réseau, les flux générés par l’investissement photovoltaïque dépendent uniquement de la vente de l’électricité au tarif de rachat. Dans cette disposition, les tarifs de rachat, principale politique publique de soutien française à l’installation photovoltaïque, déterminent directement la rentabilité de l’investissement. Toutefois, dans le cas des installations avec autoconsommation et revente du surplus de production, la rentabilité du système est fondée à la fois sur la réduction de la facture d’électricité permise par la consommation de l’électricité photovoltaïque et sur la vente du surplus au tarif de rachat. Ainsi, le passage d’installations soutenues par le tarif de rachat, à des installations reposant sur l’autoconsommation, entraîne un changement de schéma dans la rentabilité des installations photovoltaïques.

Cependant, peu d’études ont été menées sur le cas de la France en prenant en compte son contexte spécifique, notamment en intégrant les différentes modalités d’injection et tarifs de rachat. Pour combler ce manque, RTE a mobilisé une base de données inédite issue du croisement entre ses données de raccordement interne et la base de données sur les caractéristiques socioéconomiques des communes établie par les économistes Thomas Piketty et Julia Cagé dans le cadre de leur Histoire du conflit politique (Editions du Seuil, 2023). L’utilisation de ces données dans la modélisation économique des comportements d’installation a ainsi permis d’identifier les principaux mécanismes d’adoption, notamment ceux liés au schéma de rentabilité et aux effets de pairs.

Une adoption portée par les prix de l’électricité

Cette étude a établi que, dans le contexte actuel, la décision d’installer un système photovoltaïque est effectivement principalement déterminée par sa rentabilité. Néanmoins, alors que la rentabilité des installations a longtemps été guidée par le niveau des tarifs de rachat, elle est désormais influencée par le prix de l’électricité. En effet, les nouvelles installations photovoltaïques sur toiture étant presqu’exclusivement raccordées en autoconsommation, c’est le prix de l’électricité, par le biais de la réduction de la facture d’électricité, qui détermine le niveau de rentabilité du système. Ainsi, plus un consommateur réussit à valoriser sa production en optimisant son taux d’autoconsommation, plus son installation est rentable. Ce changement de paradigme se reflète notamment par le détournement croissant des consommateurs du dispositif EDF Obligations d’Achats, comme le soulignait cette tribune récente.

Cependant, l’étude des déterminants socio-économiques montre que même si le niveau de rentabilité est suffisant pour motiver l’installation, d’autres facteurs peuvent venir limiter l’adoption de la technologie. En effet, au cours des deux vagues d’adoption, les communes les plus exposées aux installations photovoltaïques disposaient en moyenne d’un revenu par habitant et d’un niveau de diplôme plus élevé que la moyenne nationale.

À l’inverse, d’autres catégories de communes disposent encore de taux d’adoption faible, en particulier celles aux revenus par habitant les plus bas ou les grandes métropoles Dans le premier cas, la situation des individus ne leur permet pas de faire face aux barrières à l’entrée du marché (coût d’installation, manque d’information). Pour le second cas, il s’agit d’une barrière structurelle, les métropoles étant principalement composées de bâtiments collectifs. Le développement des projets d’autoconsommation collective pourrait dans le futur apporter une solution à cette difficulté dans les métropoles, tandis que la mise en place de politiques publiques ciblées sur les profils d’individu n’adoptant pas encore pourrait stimuler l’adoption là où elle ne se fait pas naturellement.

Cette étude est ainsi riche d’enseignement, non seulement pour le gestionnaire du réseau de transport, mais plus largement pour les décideurs publics. En effet, elle souligne que la dynamique actuelle pourrait se poursuivre, indépendamment des évolutions du tarif de rachat.

Par ailleurs, l’étude à l’échelle de la commune a permis d’établir que le déploiement des systèmes sur toiture s’est fait de manière non uniforme, prioritairement dans des communes ensoleillées et au revenu plus élevé que la moyenne nationale, mais aussi dans des régions plus rurales où le réseau n’est pas nécessairement aussi développé qu’autour des zones urbaines. Pour les décideurs publics, les résultats montrent que les barrières à l’entrée persistent, mais que les effets de pairs, plus forts dans les communes moins aisées, pourraient favoriser le développement du PV une fois les premiers systèmes déployés.

Conclusion générale : le PV sur toiture, de l’enjeu technique à un enjeu social et territorial

La forte croissance du photovoltaïque sur toiture en France entraîne de nouveaux défis pour les gestionnaires de réseau de transport, en particulier concernant l’observabilité de la production de ces installations qui échappent largement au contrôle direct de RTE. Les travaux de recherche sur l’observabilité, menés dans le cadre d’une thèse et résumés dans les trois tribunes soulignent que si les méthodes d’estimation de la production sont globalement robustes et satisfaisantes, l’enjeu se situe surtout au niveau de la modélisation de l’autoconsommation et de la connaissance précise de répartition géographique de ces systèmes. Sur ce point, nous avons illustré comment l’intelligence artificielle permet de compléter efficacement les registres existants et d’identifier de potentiels “mégawatts-crêtes manquants” liés aux sous-déclarations ou erreurs de transcription.

Afin de caractériser l’évolution passée et à venir du parc, la cartographie seule ne suffit pas. L’analyse économétrique des facteurs encourageant la diffusion du photovoltaïque permet de quantifier la répartition géographiquement non uniforme de ces installations sur le territoire et d’anticiper les zones probables d’implantation future. Sur ce point, il apparaît que la baisse des tarifs de rachats n’impactera pas nécessairement le développement du PV sur toiture, ce dernier étant désormais porté par l’autoconsommation. Du point de vue géographique, l’implantation pourrait toutefois se concentrer dans des communes au revenu moyen plus élevé que la moyenne ; soulignant la nécessité d’abaisser les barrières économiques à l’installation. Sur ce point, nos analyses révèlent que les effets de pairs, potentiels leviers d’adoption, sont paradoxalement plus forts dans les zones à revenus modestes qui restent sous-équipées.

Cette situation ouvre des perspectives d’actions ciblées pour démocratiser l’accès au photovoltaïque résidentiel et optimiser la répartition territoriale des installations, tout en préservant la dynamique positive d’une filière désormais mature et socialement acceptée. Plusieurs sondages récents ont en effet souligné que le PV était plébiscité par les citoyens, à rebours des débats actuels autour d’éventuels moratoires qui frapperaient l’ensemble de la filière et pénaliseraient un levier efficace, fiable et rentable pour décarboner le système électrique.

Sarah Mehiyddine est étudiante en master de statistiques et économétrie à l’Université de Strasbourg. Elle a effectué un stage au sein de la direction Recherche & Développement de RTE, consacré à l’analyse des déterminants socioéconomiques de l’adoption des panneaux photovoltaïques en toiture. Ses travaux ont notamment proposé une stratégie originale d’identification mobilisant des méthodes statistiques et économétriques.

Sarah Mehiyddine est étudiante en master de statistiques et économétrie à l’Université de Strasbourg. Elle a effectué un stage au sein de la direction Recherche & Développement de RTE, consacré à l’analyse des déterminants socioéconomiques de l’adoption des panneaux photovoltaïques en toiture. Ses travaux ont notamment proposé une stratégie originale d’identification mobilisant des méthodes statistiques et économétriques.

Gabriel Kasmi est chercheur postdoctoral aux Mines Paris – PSL, après une thèse réalisée chez RTE sur l’observabilité du photovoltaïque (PV) sur toiture. Ses recherches portent sur la télédétection, l’IA explicable et l’observabilité des systèmes PV sur toiture, avec un focus sur la fiabilité et la transparence des algorithmes de deep learning.

Gabriel Kasmi est chercheur postdoctoral aux Mines Paris – PSL, après une thèse réalisée chez RTE sur l’observabilité du photovoltaïque (PV) sur toiture. Ses recherches portent sur la télédétection, l’IA explicable et l’observabilité des systèmes PV sur toiture, avec un focus sur la fiabilité et la transparence des algorithmes de deep learning.

Série coordonnée par Marie Beyer.

The views and opinions expressed in this article are the author’s own, and do not necessarily reflect those held by pv magazine.

Ce contenu est protégé par un copyright et vous ne pouvez pas le réutiliser sans permission. Si vous souhaitez collaborer avec nous et réutiliser notre contenu, merci de contacter notre équipe éditoriale à l’adresse suivante: editors@pv-magazine.com.

1 comments

En transmettant ce formulaire vous acceptez que pv magazine utilise vos données dans le but de publier votre commentaire.

Vos données personnelles seront uniquement divulguées ou transmises à des tierces parties dans une optique de filtre anti-spams ou si elles s’avèrent nécessaires à la maintenance technique du site web. Un transfert de vos données à des tierces parties pour toute autre raison ne pourra se faire que s’il est justifié par la législation relative à la protection des données, ou dans le cas où pv magazine y est légalement obligé.

Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment avec effet futur, auquel cas vos données personnelles seront immédiatement supprimées. Dans le cas contraire, vos données seront supprimées une fois que pv magazine aura traité votre requête ou lorsque le but du stockage des données est atteint.

Pour de plus amples informations sur la confidentialité des données, veuillez consulter notre Politique de Protection des Données.