« Le point de départ de ce colloque a été de se dire : et si on mettait face à face opposants et partisans de l’agrivoltaïsme pour une confrontation d’idées, réelle et respectueuse ? », explique Jérôme Bourgeois, Directeur communication et concertation du développeur photovoltaïque GLHD. De cette ambition est né un débat très orchestré, qui s’est tenu à Paris le 29 septembre dernier, à l’initiative de GLHD et de l’Institut national de l’énergie solaire (INES). L’occasion de mettre sur la table toutes les questions qui fâchent.

A-t-on vraiment besoin d’agrivoltaïsme en France ?

Le cœur du débat portait sur la légitimité même de l’agrivoltaïsme, concept né dans les années 2 000, mais qui continue de diviser. « Nous sommes en situation de surproduction électrique. Les prix négatifs en journée, causés par la surproduction solaire, tirent vers le bas les revenus à l’export de l’électricité française », a d’emblée avancé Nicolas Bour, porte-parole du réseau Énergie Terre et Mer (RETM), mouvement né en mai 2024, qui estime que le développement du solaire et de l’éolien est aujourd’hui « incontrôlé ».

Un point de vue partagé par Jean-Raoul Tauzin, membre de l’association EEDAM (Énergie et Environnement en Débat dans l’Aisne et la Marne), pour qui l’électricité est déjà décarbonée à plus de 95 % en France. « Malgré le développement de la mobilité électrique (6 TWh en 2024) et des data centers (10 TWh en 2024), la consommation reste stable après une baisse continue de 15 ans ».

L'agrivoltaïsme, thème du prochain Hors-Série de pv magazine France

Face à ces arguments bien connus, Jules Nyssen, président du Syndicat des énergies renouvelables, a tenu à recadrer le débat : L’électricité ne représente aujourd’hui que 40 % du mix énergétique. Les 60 % restants sont encore largement fossiles et doivent être décarbonés via l’électrification. Par ailleurs, à ceux qui assurent que la France n’a pas besoin de davantage d’électricité, les partisans du développement énergétique rappellent que les futurs data centers consommeront à eux seuls l’équivalent de deux à trois réacteurs nucléaires.

Pourquoi ne pas utiliser les surfaces déjà artificialisées ?

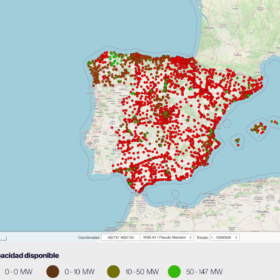

C’est l’argument-phare des opposants : pourquoi s’attaquer aux terres agricoles quand les toitures, les parkings et les friches industrielles sont sous-exploités ? La Confédération paysanne s’appuie sur les données du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), qui estime qu’« l’objectif de 100 GW de solaire peut être atteint en mobilisant exclusivement des surfaces déjà artificialisées ».

Les défenseurs de l’agrivoltaïsme rétorquent que les panneaux ne sont pas de simples producteurs d’électricité : ils protègent aussi les cultures contre l’ensoleillement excessif ou les canicules. Jules Nyssen avance des données économiques : « Lors du dernier appel d’offres CRE pour le solaire au sol, les projets agrivoltaïques affichaient un coût de production compris entre 70 et 74 €/MWh, soit un niveau que le nouveau nucléaire ne pourra jamais atteindre ».

Des chiffres qui n’ont pas convaincu Myrto Tripathi, directrice générale de l’Institut TerraWater et fondatrice des ONG Les Voix du Nucléaire et EcoHumans, qui n’a pas mâché ses mots envers le solaire en général et l’agrivoltaïsme en particulier. Pour elle, le solaire et l’éolien ne sont que des énergies de transition. « Elles réduisent le recours aux fossiles et servent de relais avant le retour en force du nucléaire. Mais l’agri-PV n’a sa place que dans les pays qui ne peuvent pas développer l’hydroélectricité ou l’atome. En France, ce n’est pas justifié ».

1 + 1 = 0 ou 1 + 1 = 3 ?

Autre angle d’attaque : l’idée selon laquelle agrivoltaïsme rimerait avec perte d’efficacité des deux côtés, agricole comme énergétique. Une affirmation non scientifique balayée par Christian Dupraz, expert de l’agrivoltaïsme au sein de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE). « Il faut regarder le coefficient de rendement équivalent, indique-t-il. Autrement dit, en combinant agriculture et énergie, on obtient un rendement global de 1,5 à 1,7. Autrement dit, on produit 50 à 70 % de plus que si l’on faisait les deux séparément ». Une intensification, bien meilleure par exemple qu’avec les biocarburants, une filière pourtant tout à fait établie.

A condition de ne pas faire n’importe quoi. « La loi française est hypocrite et inapplicable : elle autorise des installations réduisant la lumière de 30 à 50 %, tout en exigeant un rendement agricole ne baissant pas de plus de 10 %. C’est physiologiquement impossible, sauf cas très particuliers », poursuit Christian Dupraz. Selon lui, un taux de couverture de 40 à 45 % entraîne systématiquement une baisse de rendement de l’ordre de 40 %. Pour y remédier, il suggère de diminuer le taux de couverture ou d’équiper les centrales agrivoltaïques de panneaux mobiles laissant passer la lumière aux périodes nécessaires.

Quel bénéfice pour l’exploitant agricole ?

Au delà de ces échanges sur la rentabilité, Johan Bernardin, jeune maraîcher en Champagne, avec 250 tonnes de légumes produits par an, a voulu quant à lui témoigner de ce que vivent au quotidien les agriculteurs – en particulier les nouvelles générations. Parlant de sa propre expérience, il affirme que « l’agri-PV est un levier pour les jeunes agriculteurs. Il facilite l’accès au foncier et au crédit ». Celui-ci a repris la ferme familiale à 19 ans et quand il a voulu l’agrandir quatre ans plus tard pour répondre à la demande en croissance, il s’est heurté aux refus des banques.

« Il faut savoir qu’un hectare de serre coûte un million d’euros, chiffre Johan Bernardin. A 23, ce n’est pas facile d’obtenir un prêt ». C’est pourquoi l’agriculteur s’est tourné vers Reden Solar, qui a financé une serre agrivoltaïque de 1 MWc. Aujourd’hui, il affirme que ce partenariat lui a permis de pérenniser son exploitation et de créer 15 CDI à temps plein.

Comment innover pour redistribuer la valeur créée ?

Mais en matière d’agrivoltaïsme, « le Père Noël ne passera pas pour tout le monde », pour reprendre la métaphore de Bernard Ader, agriculteur en Haute-Garonne. Autrement dit, beaucoup d’agriculteurs ne pourront pas en bénéficier. D’où l’urgence, selon lui, de mettre en place des mécanismes de partage de la valeur pour éviter les frustrations et favoriser l’acceptation. La Chambre d’agriculture du département propose d’ailleurs d’ouvrir 51 % du capital des sociétés de projets agrivoltaïques à tous les agriculteurs, pour leur permettre d’en bénéficier.

« Mais les initiatives sont encore timides, note-il cependant. Il est primordial d’innover dans ce domaine et d’ouvrir ces solutions à toutes les parties prenantes, y compris les riverains et les municipalités ».

Un point qui a été longuement discuté pendant la conférence. De même qu’une plus grande implication des collectivités territoriales dans les projets, à un stade beaucoup plus avancé que ce qui se fait actuellement. Le débat, manifestement, ne fait que commencer.

Ce contenu est protégé par un copyright et vous ne pouvez pas le réutiliser sans permission. Si vous souhaitez collaborer avec nous et réutiliser notre contenu, merci de contacter notre équipe éditoriale à l’adresse suivante: editors@pv-magazine.com.

En transmettant ce formulaire vous acceptez que pv magazine utilise vos données dans le but de publier votre commentaire.

Vos données personnelles seront uniquement divulguées ou transmises à des tierces parties dans une optique de filtre anti-spams ou si elles s’avèrent nécessaires à la maintenance technique du site web. Un transfert de vos données à des tierces parties pour toute autre raison ne pourra se faire que s’il est justifié par la législation relative à la protection des données, ou dans le cas où pv magazine y est légalement obligé.

Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment avec effet futur, auquel cas vos données personnelles seront immédiatement supprimées. Dans le cas contraire, vos données seront supprimées une fois que pv magazine aura traité votre requête ou lorsque le but du stockage des données est atteint.

Pour de plus amples informations sur la confidentialité des données, veuillez consulter notre Politique de Protection des Données.