Le gestionnaire du réseau de transport, RTE, doit chaque jour équilibrer la production et la consommation d’électricité. L’essor du photovoltaïque a multiplié les installations raccordées, mais l’essentiel de ces systèmes – soit 5 GWc de puissance dite “diffuse” – échappe à l’observation directe du gestionnaire de transport. Cette situation préoccupe RTE et l’Agence internationale de l’énergie, qui soulignent que sans amélioration de l’observabilité, les marges de sécurité nécessaires au réseau pourraient fortement s’accroître d’ici 2050, engendrant une forte hausse des coûts et annulant partiellement les bénéfices de la décarbonation, étant donné que ces marges sont généralement assurées par des centrales thermiques.

Ce problème dit de l’observabilité du PV diffus renferme deux aspects : d’une part, la précision des méthodes d’estimation de la production et d’autre part, la connaissance précise de la puissance installée PV et sa répartition sur le territoire. Dans notre tribune publiée la semaine dernière, nous montrions que la question de l’observabilité est avant tout une question de connaissance du parc installé PV. Examinons comment RTE mobilise l’intelligence artificielle et les données géospatiales pour répondre à cet enjeu et renforcer sa connaissance du parc photovoltaïque installé.

Les limites des données actuellement disponibles

Lorsqu’un particulier veut installer un système PV sur son toit, il doit faire une demande de raccordement à son gestionnaire de réseau de distribution (GRD), c’est-à-dire Enedis ou bien l’une des 120 entreprises locales de distribution qui desservent près de 2500 communes. Les données recueillies par les GRD sont transmises à RTE, sans toutefois relever pleinement de son contrôle méthodologique ; RTE en est, pourtant, responsable de la publication sous forme agrégée au sein du Registre national des installations de production et de stockage d’électricité, accessible sur le site de l’Open Data Réseaux Energies.

Les raccordements ne sont cependant pas exempts d’imprécisions. Parmi les sources d’incertitudes, on peut citer le risque de non-déclaration. Au Royaume-Uni, une étude a estimé que la sous-déclaration des registres officiels pourrait représenter jusqu’à 20 % de la capacité installée, prenant comme référence la puissance installée répertoriée en septembre 2020 comparée à une extrapolation de données issues de campagnes de détection collaboratives. Des installations non déclarées sont par ailleurs régulièrement identifiées en Belgique ou aux Pays-Bas. Une deuxième source d’incertitude vient des erreurs de transcription, avec, dans certains cas, une différence entre la puissance installée et la puissance raccordée (définie par l’onduleur). Des chercheurs ont ainsi révélé que la puissance raccordée, au lieu de la puissance installée, était rapportée pour 15 % des installations sur toiture de leur étude.

Cet état de faits crée une chaîne d’incertitudes. Or, dans un contexte de croissance accélérée du photovoltaïque résidentiel, ces approximations peuvent rapidement s’amplifier et compromettre la fiabilité des estimations de production à l’échelle nationale.

La télédétection par IA : un outil puissant mais qui doit s’accompagner de garanties de transparence

Pour pallier ces limitations, RTE s’est intéressée aux méthodes d’intelligence artificielle afin de procéder à la détection de systèmes à partir d’images aériennes. Déjà bien établie dans certains pays, cette méthode n’avait pas encore été appliquée en France. L’enjeu du travail de thèse soutenu en 2024 était d’établir si ces méthodes étaient suffisamment fiables pour produire une cartographie permettant de compléter et le cas échéant corriger les registres existants.

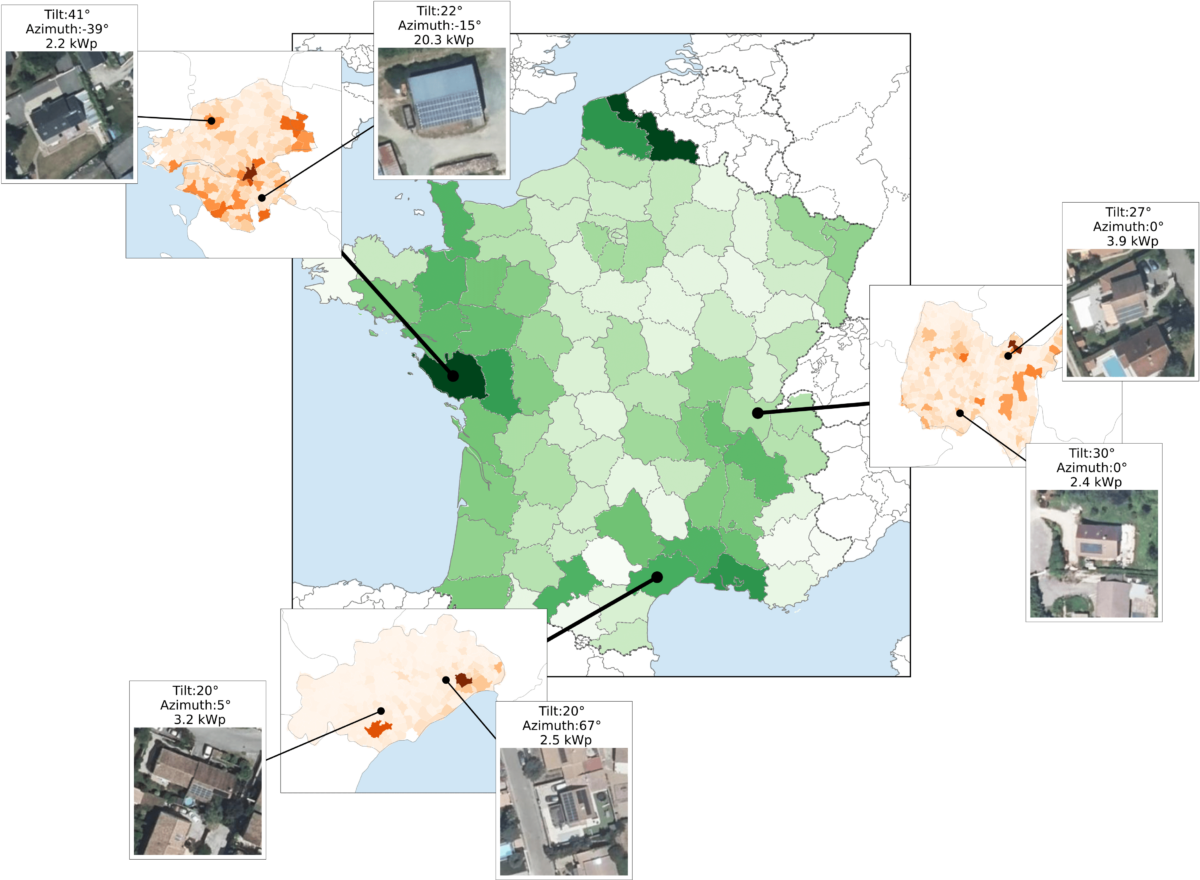

Pour répondre à cette question, il a fallu dans un premier temps collecter des données d’entraînement via une campagne participative (crowdsourcing), méthode consistant à mobiliser des contributeurs pour annoter manuellement des milliers d’installations photovoltaïques sur l’ensemble du territoire français. Cette phase permet de constituer une base de données représentative de la diversité architecturale et géographique des installations françaises. Ensuite, un algorithme inspiré des travaux antérieurs et appelé DeepPVMapper a été implémenté et déployé à l’échelle de la France. Cet algorithme utilise les images aériennes haute résolution de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). L’IA est mobilisée pour détecter puis identifier précisément les empreintes des panneaux solaires sur les images haute résolution ainsi que les caractéristiques techniques (surface, puissance installée, inclinaison et orientation) de ces systèmes.

Au-delà de la performance technique, ce travail montre que l’adoption d’un algorithme dépend de la confiance de l’utilisateur (ici, le gestionnaire du réseau de transport) dans les décisions qu’il prendra en s’appuyant sur cet outil. Ainsi, RTE ne s’est pas contenté de répliquer les résultats existants mais a également développé une méthodologie d’assurance qualité, incluant des outils de monitoring des données produites et des solutions d’audit du processus décisionnel de l’IA utilisée.

Cette approche permet notamment d’expliquer comment le modèle identifie les panneaux sur les images et de documenter les cas où des fausses détections peuvent avoir lieu. Ces aspects méthodologiques et leurs implications pratiques ont fait l’objet d’une analyse détaillée dans une recherche récente, dont une présentation vulgarisée en français est accessible ici.

Un complément précieux aux registres existants

La cartographie ainsi produite a permis d’identifier près d’un demi-million de systèmes répartis sur l’ensemble du territoire national. Pour chacune de ces installations, la localisation précise et les caractéristiques techniques sont répertoriées, constituant ainsi la plus grande base de données mondiale de systèmes PV avec ce niveau de détail – les bases plus larges telles que DeepSolar ne recensant que la surface des systèmes.

Cette cartographie révèle d’abord les grandes tendances du déploiement photovoltaïque français : un développement marqué dans l’ouest et le sud de la France (à l’exception notable de la Côte d’Azur), autour des régions métropolitaines et en Alsace avec un développement plus limité dans les régions du centre et du nord.

Mais c’est à l’échelle communale que les résultats sont les plus révélateurs. D’importantes divergences apparaissent entre le registre existant de RTE et les nouvelles détections de DeepPVMapper : le nombre de systèmes détectés peut fortement varier, de même que la puissance installée estimée, qui peut varier du simple au double. La question centrale est de déterminer l’origine de ces écarts, en particulier la part imputable aux sous-déclarations. Si des premiers éléments d’analyse émergent, les études se poursuivent pour en quantifier l’ampleur. Cette cartographie nationale permet désormais une comparaison systématique et un examen approfondi des données qui était auparavant impossible.

DeepPVMapper s’inscrit aujourd’hui dans un écosystème de bases de données complémentaires, comme celle développée par l’Université de Savoie Mont-Blanc, proposant plusieurs méthodes indépendantes pour caractériser les installations PV sur toiture. Ces approches de télédétection restent toutefois contraintes par la disponibilité des images haute résolution : les 500 000 systèmes détectés contrastent avec les 1,2 million répertoriés par Enedis au deuxième trimestre 2025, un écart principalement expliqué par l’étalement des prises de vue entre 2017 et 2023.

La télédétection fournit ainsi une photographie précise mais figée dans le temps : une information précieuse mais insuffisante pour anticiper les déploiements futurs. Pour cette prospective, des méthodes complémentaires issues des sciences économiques et de l’économétrie sont mobilisées. Les données agrégées sont accessibles sur la page internet de DeepPVMapper, visualisables sur une carte interactive.

Gabriel Kasmi est chercheur postdoctoral aux Mines Paris – PSL, après une thèse réalisée chez RTE sur l’observabilité du photovoltaïque (PV) sur toiture. Ses recherches portent sur la télédétection, l’IA explicable et l’observabilité des systèmes PV sur toiture, avec un focus sur la fiabilité et la transparence des algorithmes de deep learning.

Gabriel Kasmi est chercheur postdoctoral aux Mines Paris – PSL, après une thèse réalisée chez RTE sur l’observabilité du photovoltaïque (PV) sur toiture. Ses recherches portent sur la télédétection, l’IA explicable et l’observabilité des systèmes PV sur toiture, avec un focus sur la fiabilité et la transparence des algorithmes de deep learning.

Série coordonnée par Marie Beyer.

The views and opinions expressed in this article are the author’s own, and do not necessarily reflect those held by pv magazine.

Ce contenu est protégé par un copyright et vous ne pouvez pas le réutiliser sans permission. Si vous souhaitez collaborer avec nous et réutiliser notre contenu, merci de contacter notre équipe éditoriale à l’adresse suivante: editors@pv-magazine.com.

This article provides a fascinating insight into how AI and geospatial data are revolutionizing the monitoring of solar installations in France. I found the comparison between the registries and the AI detection particularly insightful.speed stars unlock