La coupure de courant qui a frappé l’Espagne le 28 avril n’est ni une surprise, ni une anomalie. Elle incarne les tensions de notre époque – une confrontation entre ceux qui embrassent la transformation et ceux qui s’accrochent à des structures dépassées au nom de la stabilité. Comme pour toute rupture technologique, une lutte plus profonde se joue : entre une vision tournée vers l’avenir, ouverte à l’innovation, et une posture défensive ancrée dans des systèmes hérités. La panne espagnole ne doit pas être perçue comme un échec des énergies renouvelables, mais comme le signal que nos systèmes électriques sont encore trop ancrés dans le passé.

Cet événement, qui a affecté presque l’ensemble du réseau ibérique et une partie du sud-ouest de la France, constitue l’un des incidents énergétiques les plus importants de l’histoire récente en Europe. Bien qu’il ait été géré avec efficacité — notamment côté français — il a révélé des vulnérabilités structurelles auxquelles les systèmes énergétiques européens devront faire face de plus en plus souvent dans les années à venir.

C’est un signal faible d’un changement systémique plus large.

Comme la plupart des réseaux européens, le réseau espagnol est maillé – structuré en zones interconnectées échangeant en permanence de l’électricité. Lorsqu’un défaut survient dans l’une de ces zones — une perte soudaine de production ou une défaillance critique d’infrastructure — cela provoque un déséquilibre local entre offre et demande, entraînant immédiatement une chute de la fréquence sous les 50 Hz nominales.

Ce phénomène, bien connu en théorie, prend une nouvelle ampleur dans des systèmes où le solaire et l’éolien sont largement déployés et géographiquement dispersés. La probabilité qu’un incident survienne dans une zone fortement équipée d’énergies renouvelables à base d’onduleurs est désormais statistiquement élevée. Selon les codes du réseau européen, ces installations doivent se déconnecter automatiquement si la fréquence chute sous un seuil critique (48 Hz).

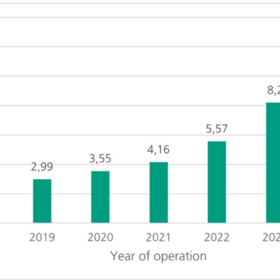

Image : SER-SOLER

Ces déconnexions automatiques aggravent la perte de puissance et accélèrent encore la chute de fréquence — déclenchant à leur tour de nouvelles coupures dans les zones voisines. Cela déclenche un effet domino bien connu des ingénieurs : l’effondrement en cascade. Ce qui commence comme un problème local devient rapidement une panne nationale.

La robustesse du réseau français

La France, en revanche, a fait preuve d’une résilience remarquable. Les interconnexions transfrontalières ont absorbé le choc initial. Des protections automatiques ont rapidement isolé la zone touchée au sud-ouest, et RTE, le gestionnaire du réseau français, a restauré la stabilité en quelques minutes.

Cette robustesse repose sur quatre éléments clés : une forte inertie du système grâce au parc nucléaire, qui amortit naturellement les écarts de fréquence ; un mix énergétique plus équilibré géographiquement ; des réserves tournantes suffisantes pour injecter rapidement de l’énergie en cas de déficit ; et des interconnexions solides avec les pays voisins, permettant des échanges d’énergie rapides.

Mais cet incident ne doit pas être vu comme une anomalie isolée. C’est un signal faible d’un changement systémique plus large : la transition d’un modèle centralisé, inertiel et prévisible vers un système plus distribué, réactif et géré numériquement – un système beaucoup plus sensible aux dynamiques locales.

Deux lectures sont possibles. Certains y voient une énième défaillance technique. D’autres y reconnaissent ce qu’elle révèle vraiment : combien il reste à faire pour adapter nos réseaux aux réalités de la transition énergétique. Nos systèmes ont été conçus pour un monde de production centralisée et prévisible. Nous vivons désormais dans un monde de plus en plus électrique – un monde distribué, adaptatif et numérique. Ce n’est pas une faille qu’il faut corriger. C’est un paradigme qu’il faut réinventer.

Dans ce contexte, blâmer les renouvelables revient à accuser le thermomètre de la fièvre. La déconnexion automatique des unités de production lorsque la fréquence du réseau chute sous un seuil n’est pas une défaillance des énergies renouvelables, mais la conséquence d’un cadre de sécurité conçu pour des machines synchrones tournantes. Cette règle – qui s’applique aussi bien au nucléaire qu’au gaz – vise à éviter des dommages aux équipements en cas de perturbation majeure. Mais dans des systèmes de plus en plus alimentés par des générateurs électroniques comme les onduleurs solaires et éoliens, elle peut devenir contre-productive. Elle prive le réseau de ressources vitales précisément au pire moment.

Réinventer les infrastructures électriques comme avec les réseaux mobiles

À mesure que les renouvelables se développent, elles seront de plus en plus présentes à proximité des points de déséquilibre – non comme un risque, mais comme un réservoir de flexibilité. À condition qu’on leur permette de rester connectées, de soutenir la fréquence et de contribuer à la stabilisation. Aujourd’hui, ces générateurs numériques sont encore programmés pour se déconnecter alors qu’ils pourraient aider à maintenir l’équilibre du système. Le problème n’est pas leur présence – c’est notre incapacité à les traiter comme des acteurs actifs de la fiabilité du réseau. Il est temps d’équiper les technologies du XXIe siècle avec une logique de contrôle du XXIe siècle.

Ce n’est pas un problème propre à l’Espagne. Toute l’Europe est désormais confrontée à un défi semblable à celui du secteur des télécommunications il y a trente ans. À l’époque, l’Europe a transformé un paysage fragmenté en un moteur mondial d’innovation avec le GSM. Aujourd’hui, avec ses mix énergétiques variés, ses profils de consommation hétérogènes et ses géographies contrastées, l’Europe a une opportunité similaire : réinventer ses infrastructures électriques comme elle a su le faire avec les réseaux mobiles – intelligemment, collectivement, et avec résilience.

Le solaire ne s’imposera pas par idéologie, mais par efficacité. Sa ressource est gratuite, abondante et universelle. Les systèmes de conversion deviennent plus abordables, plus performants, et plus simples à déployer. Ils sont faciles à installer, évolutifs, et technologiquement matures. Comme dans les télécoms, certains pays sauteront l’étape des infrastructures centralisées pour adopter directement des réseaux distribués.

L’exemple du Pakistan en 2024 est révélateur. Confronté à un réseau fragile, des coupures quotidiennes et des prix de l’électricité en explosion, le pays a connu un essor massif du solaire. En quelques mois, 17 GW de panneaux solaires ont été importés et des millions de toitures équipées. Le solaire n’a pas causé l’effondrement du réseau – il en a été le remède. Ce que le Pakistan a fait dans l’urgence, d’autres le feront par choix.

L’incident du 28 avril ne sera pas le dernier. Il est l’un des nombreux marqueurs d’une transformation qui s’accélère rapidement. La pénétration des renouvelables atteint des niveaux sans précédent. Les modèles météorologiques eux-mêmes deviennent plus instables. Et dans ce paysage en mutation, chaque incident devient une occasion d’apprendre. Si l’Europe a manqué la première vague industrielle de la transition énergétique, elle ne doit pas manquer la seconde : la maîtrise de l’architecture, du contrôle et de l’intelligence des réseaux de demain.

Nous ne devons pas craindre l’avenir. Ces perturbations ne sont pas des menaces – ce sont des invitations. Elles nous poussent à innover, à repenser, à construire autrement. L’énergie solaire, comme la lumière qu’elle capte, éclaire ce qui vient. La seule question est : saura-t-on orienter les miroirs ?

—

Xavier Daval

PDG, kiloWattsol

Président, Commission Solaire – Syndicat des Énergies Renouvelables (SER)

Administrateur, Global Solar Council

The views and opinions expressed in this article are the author’s own, and do not necessarily reflect those held by pv magazine.

Ce contenu est protégé par un copyright et vous ne pouvez pas le réutiliser sans permission. Si vous souhaitez collaborer avec nous et réutiliser notre contenu, merci de contacter notre équipe éditoriale à l’adresse suivante: editors@pv-magazine.com.

En transmettant ce formulaire vous acceptez que pv magazine utilise vos données dans le but de publier votre commentaire.

Vos données personnelles seront uniquement divulguées ou transmises à des tierces parties dans une optique de filtre anti-spams ou si elles s’avèrent nécessaires à la maintenance technique du site web. Un transfert de vos données à des tierces parties pour toute autre raison ne pourra se faire que s’il est justifié par la législation relative à la protection des données, ou dans le cas où pv magazine y est légalement obligé.

Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment avec effet futur, auquel cas vos données personnelles seront immédiatement supprimées. Dans le cas contraire, vos données seront supprimées une fois que pv magazine aura traité votre requête ou lorsque le but du stockage des données est atteint.

Pour de plus amples informations sur la confidentialité des données, veuillez consulter notre Politique de Protection des Données.